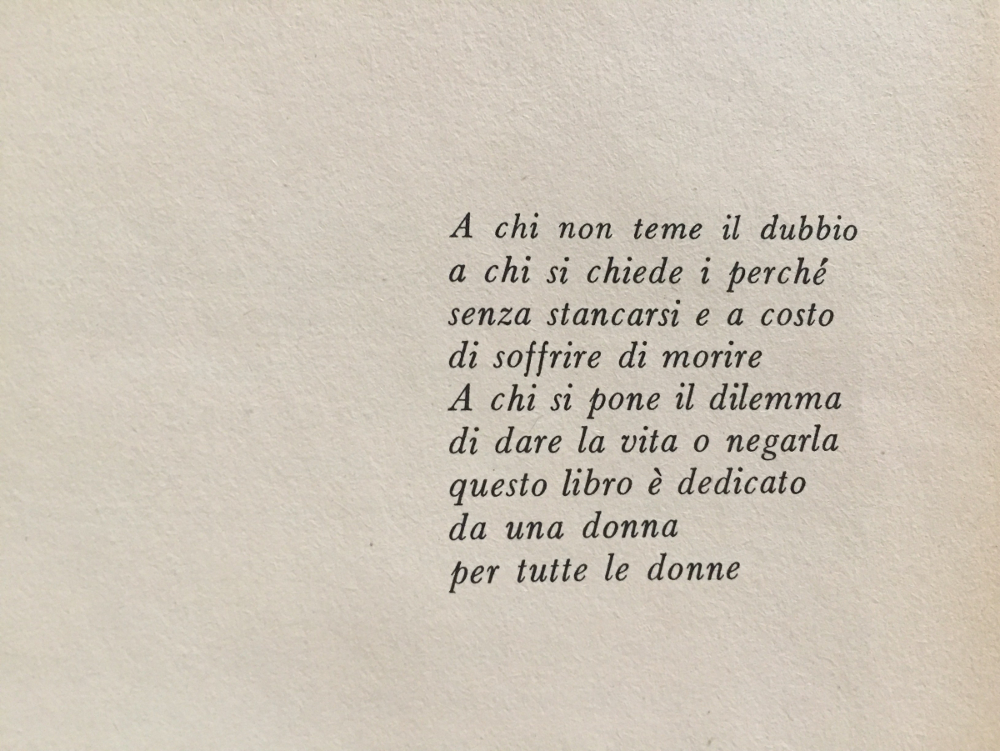

Descrizione immagine: l’immagine riporta il testo introduttivo del libro ‘Lettera a un bambino mai nato’ di Oriana Fallaci, che riporta queste parole “A chi non teme il dubbio, a chi si chiede i perché senza stancarsi e a costo di soffrire, di morire. A chi si pone il dilemma di dare la vita o negarla, questo libro è dedicato da una donna per tutte le donne.”

C’era una volta un gruppo dei giovani adulti #fighttthestroke che si ritrovava a parlare di genitori o altri adulti che chiedono alle persone con una disabilità di fronte a una sfida ‘ma ci hai provato almeno?’ Nasce da questo scambio online la rubrica ‘Lettere a un genitore mai nato’ con l’intento di trasmettere ai genitori di persone con disabilità dei messaggi su cui spesso si sorvola.

SETTE STORIE

Tutti hanno una storia da raccontare. Zàcchete. Aria.

C’è la storia di una ragazza di ventidue anni, tra poco sarà una giovane mamma. Gli infermieri stanno spingendo a passi svelti il suo lettino lungo i corridoi del reparto, fino a oltrepassare con decisa imperturbabilità l’ingresso della sala parto.

In quel momento vorrebbe avere il loro distacco, almeno un briciolo della loro esperienza. Ha le sue ragioni, il travaglio è cominciato da un pezzo. Il dolore è nuovissimo e inimmaginabile, in più sa che non è successo ancora niente. Adesso è entrata. Ci siamo finalmente.

L’ultima cosa che vede nitidamente prima che il sudore cominci a gocciolarle sugli occhi e sfocarle i contorni è il volto di una ragazza col camice bianco che si mette proprio di fronte a lei. Le dice di spingere. Avrà la sua stessa età, più o meno. Che bella ragazza, pensa.

Oppure c’è la storia di un dottore importante. Sulla porta del suo studio c’è una targhetta col nome scritto in corsivo. Ha dalla sua anni in cui ha dimostrato competenza, capacità e precisione.

Se lo é meritato quel corsivo.

Che adesso siede in disparte in sala parto, non farà nascere lui un bambino oggi. Ma nel giro di poche settimane sarà il Primario del reparto di ginecologia e la sua presenza trasmette serenità a tutta l’equipe.

Sta pensando a suo figlio. Quella mezza sega di allenatore non l’ha fatto giocare nemmeno ieri sera, accidenti a lui. Ma se la sua espressione tradisce distrazione apparente, la realtà è che con la coda dell’occhio controlla con attenzione certosina ogni movimento della giovane ostetrica. Si accorge immediatamente che qualcosa non va, che la situazione è precipitata. Sposta con fermezza la giovane e comincia quei lunghissimi minuti di alacre lavoro per far venire alla luce un altro bimbo. Vivo.

Il momento è critico, il suo viso è teso, l’atmosfera pesante. Tutti gli sguardi su di lui mentre cerca di far uscire quel corpicino. Con un colpo secco recide il cordone ombelicale.

È nato, respira.

Nessuno riesce a capire cos’abbia ma solo che le sue condizioni sono

delicatissime. Il dottore lo prende e lo porta fuori dalla sala parto dando delle istruzioni precise agli infermieri. Occorrono degli esami e una diagnosi, con urgenza.

Ma c’è anche la storia di un giovane adulto. Ha venticinque anni, da alcuni secondi è diventato padre e ancora nemmeno lo sa. Non gli è mai capitato ma qualcosa gli suggerisce che quello che sta succedendo intorno a lui è tutt’altro che normale.

Non ci sono corridoi pervasi dalla nebbia dei sigari, pacche sulle spalle dagli altri padri in attesa trepidante, le congratulazioni. Al loro posto un silenzio incerto di infermieri titubanti, un clima precario che di più non si puó. Non ci sta proprio capendo un accidente. Verrebbe da prendere il dottore per il bavero, se solo quel suo camice verdolino ce l’avesse, sbatterlo al muro e chiedergli che cazzo sta succedendo. Ma se c’è qualcosa che non va allora quel camice verdolino è anche l’uomo che può aggiustare le cose. Aggiustare suo figlio. Manco glielo hanno fatto vedere. Il dottore lo ha preso, ha detto delle parole che naturalmente lui non ha compreso e l’ha portato con sé oltre una porta, di corsa.

Ne esce qualche minuto dopo un camice bianco, professore c’è scritto sul taschino. Lo avvicina e gli dice di tranquillizzarsi. Non c’è motivo di allarmarsi per il momento. Sua moglie sta bene, i medici stanno completando gli esami. Può darsi che il bimbo presenti un piccolo tumore al cervello, non è ancora detto, ma se si verificasse questa circostanza si opererà con la massima urgenza per asportare il morbo. Tutti stanno facendo del loro meglio, per il suo bambino.

È uscito per dirgli questo e adesso deve tornare dentro.

- Va bene, professore. Grazie. Solo questo gli esce dalla bocca in quel momento. Un tumore al cervello e mi chiedono di calmarmi. Nel cervello di mio figlio. Lo vedo da solo che mia moglie sta bene. Non ne sapevamo niente, noi. A cosa servono i vostri esami e le vostre apparecchiature, allora?

È una fortuna che dopo qualche minuto sia proprio quel professore a varcare nuovamente la soglia, perché tutte quelle domande senza risposta lo stanno divorando. Prima però che lo possa investire con la sua miriade di interrogativi, preghiere, preoccupazioni e avvertimenti, è proprio lui che lo cerca con lo sguardo e lo avvicina. Le analisi hanno rovesciato la diagnosi iniziale, e scongiurato il pericolo di un tumore. Non c’è alcuna necessità di operare. È stato un parto complicato, il bimbo ha passato momenti difficili ed ha reagito molto bene, ora la situazione va

normalizzandosi. I medici stanno effettuando degli esami ulteriori per capire cosa è successo, ma presto potrete vederlo.

Oddìo. Sì.

C’è la storia di una bella studentessa universitaria iscritta alla facoltà di Medicina. Al corso di ostetricia la sua preparazione e le sue mani non ce le aveva nessuno.

E l’ospedale è gestito dall’università, così gli studenti hanno l’occasione di respirare le corsie, assaggiare il mestiere. Per questo ha scelto di studiare là, sa che crescerà in fretta.

Oggi toccherà a lei. Il professore ha deciso che è pronta, che può scoprire cosa vuol dire far nascere un bambino. Hanno studiato insieme la situazione, la cartella clinica parla di un parto podalico. Il bambino non si è girato dunque usciranno prima i piedi, ma non c’è niente che debba preoccuparla. Sarà solo un poco più impegnativo.

Si infila il camice. Nessuna inquietudine, ti sei preparata anche per quest’eventualità. È entusiasta. Ci siamo finalmente.

Entra in sala parto e saluta la ragazza stesa sul lettino. Avrà la sua stessa età, magari un paio d’anni di meno. Le si mette di fronte e le dice di spingere.

Piano piano, accompagnati prima dai gemiti e poi dalle urla della madre cominciano a uscire i piedini, l’addome, il cordone ombelicale. Messo in quel modo gli intralcia le manovre perciò ne prende l’estremità per spostarla in una posizione meno scomoda.

Ma il perfido se ne stava quieto avvolto intorno al collo del bambino così adesso si stringe e Merda qui va tutto in malora cosa faccio che succede da lì non passa più niente, per dei secondi lunghissimi.

Una grossa mano l’ha già spostata con una spinta energica, un’altra più piccola prende la sua e l’accompagna nella stanza adiacente. Si mette a sedere su una seggiolina in un angolo, le luci al neon sono ancora spente. Confusione. Buio. Di là è successo tutto un casino, lei ne è l’unica responsabile e lo sa. Adesso è sola e Ho ucciso quel bambino se non ce la farà ditemi che ce la farà adesso cosa ne sarà di me ditemi che è vivo sì che ce la farà ha paura, non sa cosa sta succedendo, non ne ha idea, può solo sperare con tutto il cuore che lo salvino. Altrimenti lo sa che anche se fosse con un solo pezzettino della sua anima, passerà tutta la vita a cercare

di dimenticare questa giornata sciagurata. Perché tutti hanno il diritto di sbagliare. Tutti hanno il diritto di dimenticare. Ce la farà.

Potremmo raccontare pure la storia di un Professore. Un luminare. Che adesso sta correndo da una parte all’altra del reparto con delle analisi in mano. Quando la sua studentessa ha avuto un incidente lo hanno chiamato d’urgenza. Il suo collega e amico è riuscito a far nascere il bambino ma ci sono delle conseguenze. Irreversibili. La responsabilità è sua, se la sente addosso. Non era ancora pronta ad una prova così difficile ma lui ha voluto farla provare comunque. Ha commesso un errore e adesso il suo compito é rimediare.

Entra in una saletta buia, in un angolo su una seggiolina siede la sua apprendista, con la testa tra le braccia. Spinge l’interruttore, i neon ronzano e lentamente si accendono. Le si avvicina. - Il bambino è vivo, la tranquillizza, non è asfissiato. Il cordone ombelicale si è stretto intorno al collo, per qualche secondo il sangue non ha irrorato il cervello e alcune cellule sono morte. Fortunatamente ne sono rimaste coinvolte solo alcune che interessano la motricità, dunque con buone probabilità il bimbo potrà ugualmente crescere e condurre una vita normale.

- Come la tua, aggiunge.

Ha parlato con il collega. Suppone di essere l’unico ad aver intuito appieno come siano andate le cose. In ogni caso è la voce autorevole e non parlerà. Il bambino è salvo e il posto da primario di ginecologia gli verrà assegnato di lí a poco. Non c’è alcuna ragione per mettere nei pasticci un amico. Né l’ospedale, né l’università sentono il bisogno di chiasso, pubblicità o richieste onerosissime di risarcimenti.

Si è trattato semplicemente di una complicazione nel parto.

Per quello che riguarda lei, potrà serenamente concludere il suo percorso di studi e diventare un’ottima ostetrica, sarà sufficiente far passare la mareggiata.

Complicazioni, solo complicazioni.

Torna in corsia. Alcuni minuti prima ha parlato con il padre. Bisogna che lo ritrovi e lo rassicuri con le novità che tiene strette nelle mani, assolutamente.

Infine c’è la storia di due genitori giovanissimi che appannano un vetro rivolgendo il loro sguardo verso l’incubatrice. Di denunce, risarcimenti, non ne sanno proprio niente. Hanno solo voglia di sentirsi dire che il loro bimbo sta bene.

Tutti hanno una storia da raccontare. La mia, è cominciata così.

Matteo B.

Il giorno della diagnosi: giorno zero di un per sempre

Cara mamma, caro papà,

Siamo tutti diversi nel mondo, ma alcuni diversi sono più diversi degli altri e questa diversità a quelli meno diversi fa paura e oggi questa diversità fa paura anche a voi, perché quello diverso tra i diversi sono io. “Disabilità” questa è l’etichetta che mi hanno messo in quel gruppo di ‘diversi tra i diversi’. Ce ne sono tante di etichette tra i diversi, ma per ora la mia è solo questa e fa paura. Ti hanno detto come chiamare questa cosa strana che è la mia disabilità: Paralisi Celebrale Infantile, ma in realtà ho scoperto che ce ne sono migliaia di “diversità disabilità” e a quanto pare fanno tutte paura uguale, la prima volta che le pronunci.

Sembra una parolaccia, una condanna, qualcosa che mi renderà meno, che mi priverà della “normalità”, ma la verità è che la mia vita è e sarà sempre normale così com’è: io e la PCI (è un soprannome che sa di caramella, non trovi?) saremo sempre una cosa sola, conosceremo il mondo insieme e ci sfideremo e a volte, voi non lo sapete ancora, vincerò io, riuscendo a fare cose fuori programma. Perché non sono un libro perfetto di medicina, sono solo me e questo vuol dire che dovrete avere il coraggio di osare, di tentare di arrivare al mio 1000, ma allo stesso tempo mai a 1001 perché c’è una linea sottile tra l’osare e l’utopia. Perché 1000 è il confine tra la meraviglia ed il baratro, perché è 1000 la meraviglia, è dove io posso brillare, dove posso trovare la felicità, perché 1000 è il giusto compromesso tra me e le vostre speranze. Non possiamo sapere come sarò tra 2, 10, 20 anni, se camminerò o se correrò, se userò una mano o due, ma dobbiamo impegnarci perché io sia felice e la felicità nel mondo “dei diversi tra i diversi” è potersi riconoscere allo specchio ogni mattina, amare quello che si è, anche se non è usuale, amare i traguardi che si possono raggiungere senza soffrire troppo. Perché arriverà un giorno in cui, il “peso” di PCI sarà solo mio, perché arriverà, si spera, il giorno in cui sarò io a dovermi battere per me stessa e quel giorno dovrò sapere esattamente chi sono e qual è il mio 1000, non 1001, non 999. 1000.

La mia disabilità non è una condanna. La mia disabilità allo stesso tempo non mi rende invincibile. Perché la disabilità non è una sfida ma un’arte, quella di sapere trovare tra le righe della diagnosi se stessi, senza farne una prigione. La paralisi celebrale sono io e lei è me. Giocheremo tutta la vita insieme e tu, mamma, non illudermi mai che finirà, perché lei starà sempre lì, nella parte più forte e debole del mio cervello, quella parte che mi farà arrabbiare, irrigidirmi e vedere condanne nei limiti che mi porrà. Potrei provare dolore e paura ma mi regalerà anche molte strade inesplorate da altri, sorrisi veri, mani che si prenderanno cura di me, mani che non saranno le tue, ma lotteranno con la stessa forza e determinazione per un mio passo in più verso quel 1000 di cui oggi non conosciamo ancora il valore reale, ma che scopriremo vivendo. Non arrenderti ad una sfida il cui finale sembra già scritto, ma allo stesso tempo non oltrepassarne i confini dei miei limiti, mi renderesti fragile davanti ad un mondo che mi etichetterà senza sapere, sarò forte solo se mi insegnerai come amarmi anche se “diverso tra i diversi”, se imparerò a danzare felice nell’eco di quel “per sempre” che si chiama Paralisi Celebrale Infantile.

Vi amo.

Ps: avrò la testa molto dura ma avrò anche dei difetti.

Faty

Milano, 11/01/2021